Excelでデータを入力する際、「1と入力したら『男性』、2なら『女性』のように、番号に対応した文字列を自動で表示させたい」と思ったことはありませんか?

そんな時に役立つのがCHOOSE(チューズ)関数です。CHOOSEは「選ぶ」という意味の通り、指定した番号(インデックス)に基づいて、リストの中から対応する値を選んで表示してくれます。

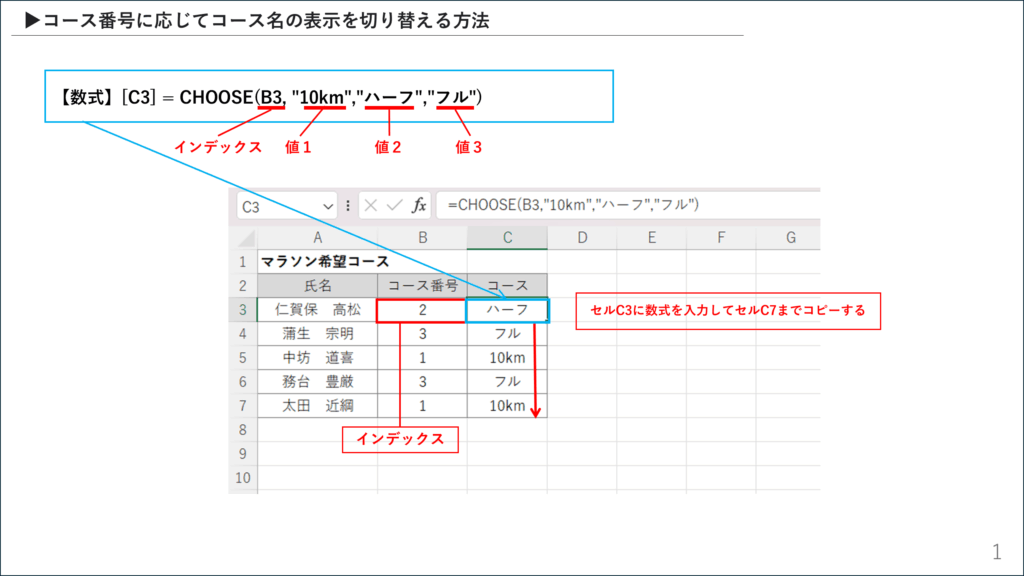

今回は、添付画像のマラソンコースの選択を例に、CHOOSE関数の基本的な使い方を分かりやすく解説します。

今回のゴール:コース番号からコース名を自動で表示する

以下のようなマラソン希望コースのリストがあります。目標は、B列の「コース番号」を基に、C列の「コース」に正しいコース名(1=10km, 2=ハーフ, 3=フル)を自動で表示させることです。

サンプルデータ

以下は、上記画像のExcelデータですので、ダウンロードして練習として使用ください。

Excel-g722-1.xlsx (ダウンロード)

まずは、以下のサンプルデータをご自身のExcelシートにコピーして、操作を試してみてください。

| A | B | C | |

| 1 | マラソン希望コース | ||

| 2 | 氏名 | コース番号 | コース |

| 3 | 仁賀保 高松 | 2 | (ここに数式を入力) |

| 4 | 蒲生 宗明 | 3 | |

| 5 | 中坊 道喜 | 1 | |

| 6 | 務台 豊厳 | 3 | |

| 7 | 太田 近綱 | 1 |

解決策:CHOOSE関数の使い方

セルC3に、以下の数式を入力します。 1

Excel

=CHOOSE(B3,"10km","ハーフ","フル")

入力したら、C3セルのフィルハンドル(右下の■)をダブルクリックするか、C7セルまでドラッグして数式をコピーします。 2 これで、すべてのコース名が自動で表示されます。

数式の解説

CHOOSE関数の構造は非常にシンプルです。

CHOOSE(インデックス,値1,値2,値3,…)

各引数が何を表しているのか、一つずつ見ていきましょう。

- インデックス (index_num):

B3- 値のリストから「何番目を選ぶか」を指定する番号です。 3333 今回の例では、セル

B3の「2」がインデックス番号になります。この番号は1から254までの整数である必要があります。

- 値のリストから「何番目を選ぶか」を指定する番号です。 3333 今回の例では、セル

- 値1 (value1):

"10km"- インデックスが「1」の場合に返される値です。 4

- 値2 (value2):

"ハーフ"- インデックスが「2」の場合に返される値です。 5

- 値3 (value3):

"フル"- インデックスが「3」の場合に返される値です。 6

つまり、=CHOOSE(B3,"10km","ハーフ","フル") という数式は、「セルB3の番号を見て、もし1なら『10km』、2なら『ハーフ』、3なら『フル』を表示してください」という意味になります。

C3セルでは、B3が「2」なので、リストの2番目である「ハーフ」が表示されます。同様に、C5セルではB5が「1」なので1番目の「10km」が、C4セルではB4が「3」なので3番目の「フル」が表示されるわけです。

別の例として、旅行先のリストを作ることもできます。

=CHOOSE(B3, "箱根", "草津", "鬼怒川") 7

この場合、B3が1なら「箱根」、2なら「草津」が返されます。

まとめ

CHOOSE関数は、アンケートの選択肢や商品コード、評価ランクなど、番号に紐づいたデータを分かりやすい文字列に変換したい場合に非常に便利です。IF関数を何度も入れ子にするよりも、数式がシンプルで直感的に理解しやすくなります。

データ入力の効率化に、ぜひCHOOSE関数を活用してみてください。

コメント