Excelでのデータ検索といえば、多くの方がVLOOKUP関数を思い浮かべるでしょう。しかし、「特定の条件に一致する一番新しいデータを取り出したい」と思ったとき、VLOOKUPでは少し工夫が必要でした。

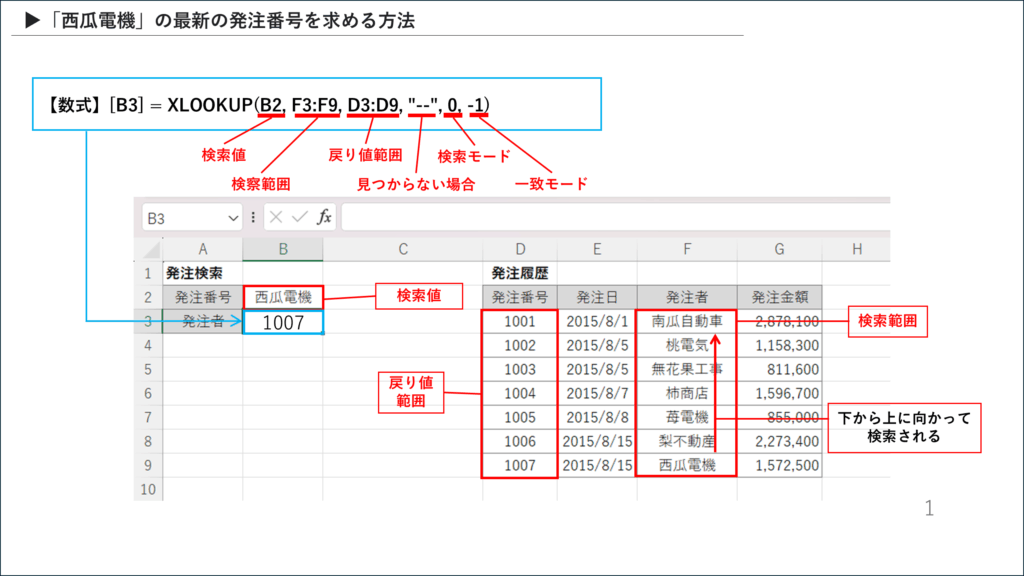

そんな悩みを一発で解決してくれるのが、新しい検索関数XLOOKUPです。今回は、添付画像で示されている「特定の会社の最新の発注番号を求める」例を使い、XLOOKUPの強力な機能、特に「逆順検索」について詳しく解説します。

目次

今回のゴール:特定の取引先の「最新の」発注番号を取得する

以下のような「発注履歴」があったとします。この中から、「西瓜電機」の一番新しい発注番号である「1007」をB3セルに表示させることが目標です。

サンプルデータ

以下は、上記画像のExcelデータですので、ダウンロードして練習として使用ください。

Excel-g721-1.xlsx (ダウンロード)

=XLOOKUP(B2, F3:F9, D3:D9, "-", 0, -1)まずは、練習用に以下のデータをExcelシートにコピー&ペーストしてみましょう。

| A | B | C | D | E | F | G | |

| 1 | 発注検索 | 発注履歴 | |||||

| 2 | 発注者 | 西瓜電機 | 発注番号 | 発注日 | 発注者 | 発注金額 | |

| 3 | 発注番号 | (ここに数式を入力) | 1001 | 2015/8/1 | 南瓜自動車 | 2,870,100 | |

| 4 | 1002 | 2015/8/5 | 桃電気 | 1,158,300 | |||

| 5 | 1003 | 2015/8/5 | 無花果工事 | 811,600 | |||

| 6 | 1004 | 2015/8/7 | 柿商店 | 1,596,700 | |||

| 7 | 1005 | 2015/8/8 | 苺電機 | 855,000 | |||

| 8 | 1006 | 2015/8/15 | 梨不動産 | 2,273,400 | |||

| 9 | 1007 | 2015/8/15 | 西瓜電機 | 1,572,500 |

解決策:XLOOKUP数式の詳解

セルB3に以下の数式を入力します。

Excel

=XLOOKUP(B2, F3:F9, D3:D9, "-", 0, -1)

この数式が、なぜ最新のデータを取得できるのか、各引数を一つずつ見ていきましょう。

XLOOKUP(検索値,検索範囲,戻り値範囲,[見つからない場合],[一致モード],[検索モード])

- 検索値 (lookup_value):

B2- 何を探すかを指定します。今回はセル

B2に入力されている「西瓜電機」です。

- 何を探すかを指定します。今回はセル

- 検索範囲 (lookup_array):

F3:F9- 検索値をどの範囲から探すかを指定します。発注者名がリストアップされている

F3:F9が対象です。

- 検索値をどの範囲から探すかを指定します。発注者名がリストアップされている

- 戻り値範囲 (return_array):

D3:D9- 検索値が見つかった場合に、どの範囲から値を取得してくるかを指定します。今回は発注番号が欲しいので、

D3:D9を選択します。VLOOKUPと違い、検索範囲より左側にあっても問題なく取得できます。

- 検索値が見つかった場合に、どの範囲から値を取得してくるかを指定します。今回は発注番号が欲しいので、

- [見つからない場合] (if_not_found):

"-"- 検索値が見つからなかった場合に何を表示するかを指定できます(省略可能)。ここではハイフン(

-)を表示するようにしています。IFERROR関数で囲む必要がなく、数式がスッキリします。

- 検索値が見つからなかった場合に何を表示するかを指定できます(省略可能)。ここではハイフン(

- [一致モード] (match_mode):

0- どのように検索するかを指定します(省略可能)。

0は完全一致を意味します。他にも、次に小さい値(-1)や大きい値(1)を探すといった指定も可能です。

- どのように検索するかを指定します(省略可能)。

- [検索モード] (search_mode):

-1- これが今回の最重要ポイントです! 検索の方向を指定します(省略可能)。

1: 先頭から末尾へ検索(デフォルト)-1: 末尾から先頭へ検索(逆順検索)

検索モードに-1を指定することで、Excelはリストの下から上へと「西瓜電機」を探し始めます。そのため、最初に見つかる「西瓜電機」(F9セル)が、一番新しいデータということになり、対応する発注番号「1007」を返してくれるのです。 - これが今回の最重要ポイントです! 検索の方向を指定します(省略可能)。

まとめ

XLOOKUP関数の検索モードを使えば、これまで配列数式などを使わないと難しかった「最新データの検索」が驚くほど簡単になります。

- 下から(末尾から)検索できるので、日付順に並んだデータから最新のものを簡単に見つけられる。

VLOOKUPのように検索列が一番左にある必要がない。IFERRORを使わずにエラー処理を組み込める。

など、XLOOKUPは従来の検索関数を圧倒する柔軟性とパワーを持っています。ぜひこの機会にマスターして、日々の業務効率をアップさせてください!

コメント